El pontificado de Luis de la Lastra y Cuesta en la diócesis de Sevilla (1863-1876) coincidió con las principales tensiones políticas y religiosas de la segunda mitad del siglo XIX. Preconizado obispo inmediatamente después de entrar en vigor el Concordato de 1851, su vida episcopal se desarrolló dentro del pontificado de Pío IX y se situó personalmente entre la adhesión a Isabel II y el enfrentamiento con el liberalismo.

En aquellos años, a nivel romano, se destacó la publicación del Syllabus, la celebración del primer Concilio Vaticano y su abrupto final a causa de la unificación italiana.

En España, la tensión con la revolución liberal se extendió desde el comienzo de “La Gloriosa” en 1868 casi hasta la muerte del prelado, ya mermado en sus facultades cuando tuvo lugar la Restauración de la dinastía borbónica en España en la persona de Alfonso XII. Una visión global del pontificado evidencia la realidad diocesana de las tensiones entre el liberalismo y la Iglesia decimonónica.

D. Luís de la Lastra y Cuesta

Nació en Cubas, una pequeña población en la provincia de Santander, el 1 de diciembre de 1803. Fue el séptimo de los hijos del matrimonio formado por Bernardino de la Lastra y Brígida de la Cuesta, familia adinerada que pertenecía a la nobleza.

Estudió humanidades en el colegio que poseían los padres escolapios en Villacarriedo (Cantabria) y en 1829 en Valladolid se doctoró en derecho civil y canónico. Se ordenó sacerdote en 1828 y obtuvo el grado de doctor en derecho canónico en 1829. En el año 1831, tras aprobar por oposición, fue nombrado canónigo doctoral de Orihuela y en el 1834 de Valencia donde pasó dieciocho años.

En 1852 fue nombrado obispo de Orense y en 1857 arzobispo de Valladolid, un gran acontecimiento puesto que coincidió con que esta ciudad seis años antes había conseguido elevarse a sede metropolitana. La reina Isabel II le tenía mucha estima y éste correspondía con lealtad y gratitud.

Arzobispo y Cardenal de Sevilla

En 1863 fue nombrado arzobispo de Sevilla sucediendo, en la sede hispalense, al cardenal D. Manuel Joaquín Tarancón y Morón, cuyo sepulcro se encuentra en la capilla de San José.

El 30 de junio de ese año, partió de Madrid camino de Córdoba llegando a la ciudad en la mañana del día siguiente, 1 de julio. Allí fue hospedado por el obispo de la ciudad y recibido por el cabildo de la Catedral y las autoridades civiles, el obispo auxiliar de Sevilla y dos canónigos en representación del cabildo hispalense. En la mañana del día siguiente, 2 de julio, partió en tren hacia Sevilla acompañado del obispo auxiliar, los dos canónigos hispalenses, su hermano Juan de la Lastra, que vivía en Sevilla, y otros familiares.

En Peñaflor, primer pueblo de la diócesis, hizo una parada donde fue recibido por una representación del Cabildo hispalense y por todo el pueblo. En esa misma tarde, pasada las 4, llegó a Sevilla. En Sevilla le esperaban las autoridades eclesiásticas, civiles y militares, el ayuntamiento y un buen número de ciudadanos deseosos de conocer a su nuevo pastor. Desde la estación de tren se trasladó a la Catedral en un coche tirado por 6 caballos que lo cedieron, para tal acontecimiento, los Duques de Montpensier.

Entró en la Catedral por la puerta de San Cristóbal dirigiéndose al altar mayor y desde allí impartió la bendición solemne. A continuación entró en la capilla Virgen de la Antigua para rezar ante la imagen de la Virgen y salió por la puerta de San Cristóbal dirigiéndose al palacio arzobispal en coche. El día 5 de julio de 1863 tuvo lugar en la Catedral la misa de entrada del nuevo arzobispo, acompañado por el repique de campanas en los templos de la ciudad y la concesión de cien días de indulgencia para todos los fieles que participaran del acto.

Revuelta en Roma

Del mismo modo que el liberalismo marcó al siglo XIX en todos los ámbitos, lo hizo también en el religioso. Juan María Laboa, según expone Santiago Navarro de la Fuente en el Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza XIII (2020), sintetizó que “la mentalidad liberal pretendía liberar al hombre del control eclesiástico y del dogmatismo religioso” y para ello contaba con cuatro medidas básicas: la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la expulsión o neutralización de los religiosos y el control tanto de la escuela como de las obras asistenciales. Esta dinámica que afectaba a todo el siglo, se concretó a través de dos problemas fundamentales que centraron el largo pontificado de Pío IX (1846-1878): la progresiva descristianización y la “cuestión romana” referida a la continuidad del Papa como soberano de los Estados Pontificios. Ambos fenómenos terminarían afectando al periodo de Luis de Lastra al frente de la diócesis hispalense, enmarcado por completo en el pontificado del Papa Mastai.

En Sevilla

La “septembrina”, que comenzó en Cádiz en 1868 como una sublevación militar y se extendió por todo el territorio nacional consiguiendo destronar a Isabel II, inició un periodo revolucionario que provocó una “sustancial transformación del panorama eclesiástico”. El proceso estuvo marcado por la creación de juntas revolucionarias en las principales ciudades a lo largo de todo el territorio, en cuyas manos quedó el poder durante los primeros compases del proceso. El impulso revolucionario de estas juntas varió en intensidad de unas ciudades respecto de otras, pero en cualquier caso marcó el periodo que se abrió hasta la restauración monárquica de 1875. Fue durante su ejercicio del poder cuando tuvieron lugar las medidas más radicales contra la Iglesia en Sevilla, sin que la archidiócesis pudiera menguar el ardor revolucionario.

En el aspecto religioso, el manifiesto publicado el 20 de septiembre de 1868 defendía la libertad de cultos y la abolición del fuero eclesiástico constituyéndolos expresiones de un laicismo radical que se puso en práctica en las medidas emprendidas por la junta durante su etapa de mandato, ya como Cardenal.

Se decretó entonces “la expulsión de los jesuitas, filipenses y cualquiera de las órdenes establecidas, y la incautación en nombre del Estado de los edificios que ocupaban y efectos en ellos contenidos”. Además, dispuso proceder a “la desamortización en el más breve plazo posible de cuantos bienes nacionales queden por desamortizar, ya procedan del clero secular o regular, de establecimientos de beneficencia, patronatos, capellanías, patrimonio llamado de la Corona, maestranzas, órdenes militares así como de todos los edificios e iglesias de los conventos suprimidos, oratorios, capillas y demás iglesias que no sean parroquiales”. Poco tiempo después se decretó igualmente la supresión del Seminario Conciliar que debía pasar a la Universidad. En ese sentido y conforme a algunas medidas adoptadas por el gobernador civil y el Ayuntamiento, se decretaron la supresión de algunas parroquias, el derribo de algunos templos y la reunión y exclaustración de religiosas.

El juramento de la Constitución de 1869 logró el predominio del poder civil sobre el religioso que fue uno de los valores principales de los diferentes sectores que protagonizaron el periodo abierto en 1868. El año 1875 se inició con los movimientos propios del proceso de restauración de la monarquía en la persona de Alfonso XII y con ello, la derogación de buena parte de las medidas en materia religiosa adoptadas durante el sexenio anterior.

El cardenal Lastra también tuvo que lidiar con el robo del cuadro de Murillo. El cuadro de la visión de San Antonio obra de Murillo de la Catedral había sido rasgado y robado en la noche del 4 de noviembre de 1874. En aquella ocasión, el ladrón se quedó dentro de la Catedral y cortó del lienzo la figura del santo que luego llevó consigo. Al comenzar 1875 el fragmento fue encontrado en Nueva York cuando iba a ser vendido a un anticuario.

La restauración de la monarquía española en la persona de Alfonso XII tuvo, además, repercusiones inminentes en el gobierno de la archidiócesis. El Estado hubo de devolver la Biblioteca Capitular y Colombina que se había incautado en virtud de decreto de 1 de enero de 1869 merced a una real disposición de 23 de enero de 1875.

El 5 de mayo de 1876 a las cinco de la tarde murió el cardenal de la Lastra. Su muerte vino a coincidir con la consagración prevista de un obispo auxiliar en la persona de Manuel González y Sánchez. Una resolución que parecía necesaria tiempo atrás por las limitaciones del arzobispo, pero que no había podido arbitrarse hasta entonces.

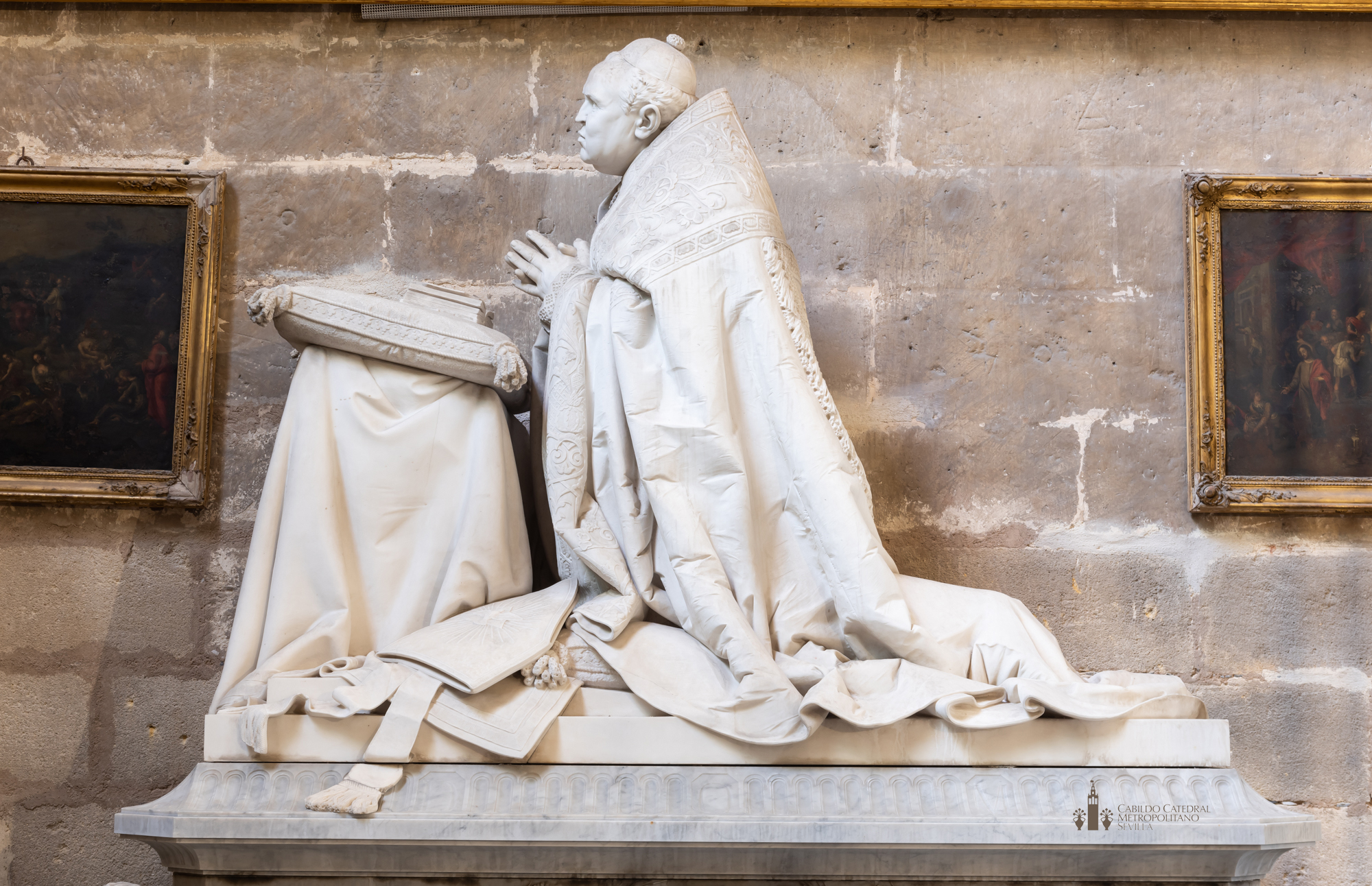

El cardenal fue enterrado en la capilla de Santa Ana de la Catedral de Sevilla, construyéndose una mausoleo en 1880 a cargo del escultor Ricardo Bellver.

Descripción e interpretación del sepulcro

El sepulcro es obra del escultor Ricardo Bellver y fechada en 1880 realizado en Roma, en estilo neoplateresco y usando mármol italiano de Carrara.

Sobrecoge el realismo de la composición, como puede observarse en los pliegues de las telas o el mismo rostro del Cardenal. D. Luís aparece de rodillas en un reclinatorio, con la mitra en el suelo y un gran basamento que sirve para contener los restos mortales con bellos ángeles sedentes en las esquinas tratados con enorme dulzura y gesto triste. Estos ángeles tienen los símbolos del alfa y la omega, principio y fin, que puede relacionarse con Dios que es principio y fin de todas las cosas y también con la muerte, ya que es el final de una vida temporal para renacer a una vida nueva que no se termina nunca.